- 特集

- ゼロから覚える音楽理論

- 第26回 ツー・ファイブ

ゼロから覚える音楽理論

前回と前々回でドミナントモーションについて解説しました。

ザックリ言うと、ルートの5度上のセブンスコードからルートに解決するコード進行でしたね。

そして、ドミナントモーションにはトライトーンが不可欠だというところまでOKでしょうか。

キー=CであればG7⇒Cこれがドミナントモーションでしたね。

しかし、コード進行の中で唐突にドミナントモーションを使うと「いきなり感」があるのも事実です。

そこで、ワンクッション挟んでスムーズな流れにしようというのがツー・ファイブです。

第26回 ツー・ファイブ

では、ツー・ファイブってそもそも何でツー・ファイブって言うの?という疑問を解消しましょう。

ツーとファイブ、つまり2と5がポイントになってきます。

理論で言う2や5といえば…そう、度数です。

解決したい音に対して2度と5度のコードを使用します。

5度は前に出てきたドミナントの事です。

キー=CでいえばG7にあたります。

では2度、キー=CでいえばDm7になります。

このDm7とG7を使ってCに解決する方法をツー・ファイブと呼びます。

2度と5度を使うからツー・ファイブ。

なんの捻りもない、ズバリそのままです。

では実際の使い方ですが、5度の前に2度を置く、それだけです。

使い方も非常にあっさりですね…

では具体的に例を見てみましょう

よく見かけるコード進行ですね。

よく見かけるコード進行ですね。

これのG7⇒Cの部分をツー・ファイブにしてみましょう。

Dm7⇒G7⇒Cとすればいいわけですね。

つまりこうなります。

通称Ⅰ・Ⅵ・Ⅱ・Ⅴ(いちろくにーごー)なんて呼ばれます。

通称Ⅰ・Ⅵ・Ⅱ・Ⅴ(いちろくにーごー)なんて呼ばれます。

(由来は後ほど…)

メロディラインやコード進行に問題がなければ2小節目のAmをDm7に変えてもOKです。

上記の様に、ダイアトニックコード内で使うとあまり変わった感じがしないかもしれませんが、ツー・ファイブが本領発揮するのは転調や部分転調の場面です。

上記の様に、ダイアトニックコード内で使うとあまり変わった感じがしないかもしれませんが、ツー・ファイブが本領発揮するのは転調や部分転調の場面です。

例えばこんなコードB♭への進行の場合

例えばこんなコードB♭への進行の場合

B♭をトニックに見立てて、2度のCm、5度のF7を挟みます。

ツー・ファイブを挟む事で、直接進行するよりスムーズに流れになります。

ツー・ファイブを挟む事で、直接進行するよりスムーズに流れになります。

これは例なので強引なコード進行になっていますが、ツー・ファイブは非常に多く使われています。

前に、セブンスコードを見たらドミナントモーションだと思ってくださいと言いましたが、ドミナントモーションを見たらツー・ファイブかどうかも見てください。

今まで気づかなかっただけで、実はツー・ファイブだった!なんてコード進行もあると思います。

さて、先ほどⅠ・Ⅵ・Ⅱ・Ⅴ(いちろくにーごー)が出てきましたが、ツー・ファイブに続いて数字が続いていますね。

なぜDm7やG7と言わずに2、5、などの数字を使うのでしょうか。

答えは単純に、「キーが変わっても説明できるから」です。

今までこの講座ではCとかAmなどを使ってきました。

それは、なるべく具体的に説明する事で伝わり易いからです。

例えば、コード進行の話をしている時にⅠM7・Ⅵm7・Ⅱm7・Ⅴ7のコード進行で…と書いても分かりづらいですよね。

気楽に読んでもらう為に、なるべく調号を付けず具体的に書いてきました。

しかし、理論書の多くはローマ数字で書かれていることが多いので、この際ちょっと手を出してみましょう。

ローマ数字になると一気に意味が分からなくなっちゃう人は、無理に覚えなくても大丈夫です。

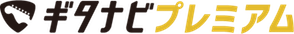

まずは見慣れたキー=Cメジャーのダイアトニックコードです。

これさえ覚えてしまえば、メジャーダイアトニックは全て同じです。

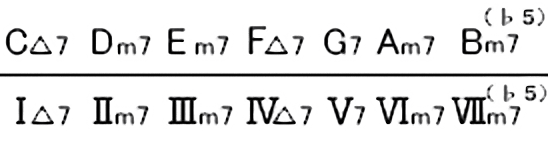

こちらはFメジャースケールです。

数字で覚えておけばどんなキーでも対応できますよね。

数字で覚えておけばどんなキーでも対応できますよね。

スケールもこれと同じで、ルートとのインターバルがどれくらいかを覚えておけば、ルートの音が変わっても大丈夫です。

ただ、せっかくギターやベースを弾いているので、頭ではなく指板で覚えましょう!

その方が視覚的にも覚え易いですし、指板上を横にずらすだけですからね。

ルートに対してどこが何度になっているのか、スケールやコードを押さえるときにちょっと意識して弾く癖を付けましょう!